天问一号:开启中国火星探测新纪元

2021 年 5 月 15 日 7 时 18 分,一个注定被铭记的时刻。在遥远的火星乌托邦平原南部预选着陆区,天问一号着陆巡视器成功着陆,稳稳地在这颗红色星球上留下了中国印记。这一壮举标志着中国首次火星探测任务取得重大突破,成为世界航天史上的璀璨篇章。天问一号,承载着中华民族千年的飞天梦想与对宇宙未知的探索渴望,以一次任务实现火星环绕、着陆和巡视三大目标,开启了中国行星探测的新纪元。

环绕器:太空多面手

由中国航天科技集团有限公司第八研究院设计的环绕器,身兼飞行器、通信器和探测器三大功能。作为飞行器,它肩负着把着陆器送入火星着陆轨道的重任;待着陆巡视器成功释放后,又迅速转变为通信器,在地球与着陆器之间搭建起至关重要的中继通信桥梁;完成通信使命后,它再次变身科学探测器,对火星展开全方位遥感探测。环绕器共搭载 7 台科学仪器,各有千秋。中分辨率相机如同 “广角之眼”,负责拍摄火星全景全貌,获取全球遥感影像图和地形地貌信息,让我们得以一窥火星的宏观面貌;高分辨率相机则像 “微观放大镜”,对火星重点区域进行精细化观测,助力研究火星地形地貌和地质构造的细微之处;火星矿物光谱分析仪专注于分析火星矿物资源分布和地质环境,为探寻火星资源宝藏提供线索;次表层探测雷达如同 “透视眼”,能分析火星次表层分层结构,推算其物质组成,深入了解火星内部奥秘;火星磁强计获取火星空间磁场环境高精度数据,结合其他载荷仪器对火星大气中的粒子逃逸等问题开展研究,为揭示火星磁场之谜贡献力量;火星离子与中性粒子分析仪研究太阳风和火星大气相互作用、太阳风在行星际的传播特性,探索火星与宇宙环境的相互关系;火星能量粒子分析仪测量近火星空间的带电粒子分布情况,帮助我们认识火星周边的辐射环境。

着陆巡视器:火星登陆先锋

着陆巡视器由进入舱和 “祝融号” 火星车组成。进入舱外形呈大钝头倒锥体,宛如一个坚固的 “盾牌”,里面精心包裹着火星车和着陆平台。它的主要任务是在穿越火星大气层的惊险旅程中,将火星车安全送达火星表面。成功着陆后,进入舱还要开展辅助性工作,展开坡道建立与火星表面的通道,方便火星车顺利驶离;同时,利用携带的相机进行成像,展开鲜艳的五星红旗,展示中国航天的荣耀。

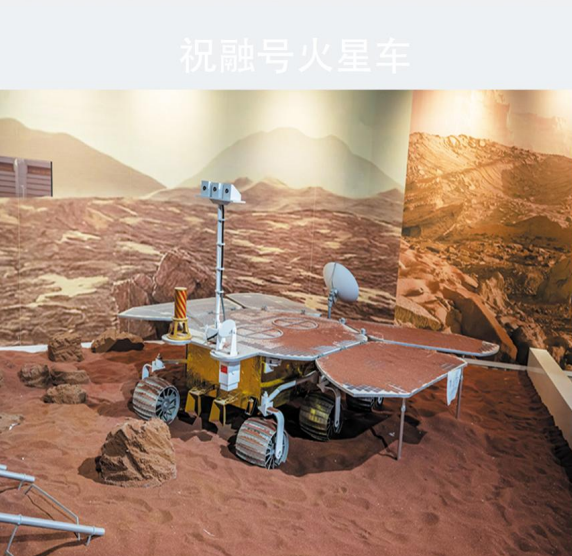

祝融号火星车:火星表面探索尖兵

质量为 200 公斤的 “祝融号” 火星车,如同一只灵活的 “钢铁巨兽”,在火星表面展开探索。它有 6 个车轮,行动稳健,共携带 6 台科学仪器。导航与地形相机是它的 “眼睛”,实时获取沿途地形地貌数据,规划行驶路径和探测目标,助力研究火星地质构造;火星车次表层探测雷达再次发挥 “透视” 能力,探测火星表面土壤厚度、冰层结构,获取次表层地质结构数据;火星表面磁场探测仪获取火星局部磁场数据,与其它仪器配合,探索火星磁场演变过程;火星气象测量仪像一个 “气象站”,获取火星气象数据,用于研究火星大气物理特征;火星表面成分探测仪和其它仪器结合,探测火星表面物质反射太阳光辐射信息,获取物质元素的成分和含量;多光谱相机则探查火星表面次生矿物,研究火星表面物质组成。这些仪器协同工作,让 “祝融号” 火星车成为探索火星表面奥秘的得力助手。

地火转移与火星捕获:探测器在地火转移轨道飞行期间,完成了 1 次深空机动和 4 次中途修正,精准调整飞行轨道,确保朝着火星稳步前行。2021 年 2 月 10 日 19 时 52 分,激动人心的时刻到来,天问一号探测器成功与火星交会,实施捕获制动,被火星引力场成功捕获,进入大椭圆环火轨道,成为中国第一颗人造火星卫星。这一过程中,制动捕获是技术风险最高、难度最大的环节之一,机会仅有一次,关系着整个工程任务的成败。环绕器需要准确进行点火制动,点火时机和时长必须分秒不差,才能形成理想的目标捕获轨道。探测器目标轨道距离火星最近处仅 400km,稍有偏差就会撞击或飞离火星。地面测控系统的深空测控网和基线干涉测量网通过接收探测器持续发射的高稳定无线电信号,经过连续计算获得高精度的轨道数据,确保了探测器在预定时间、预定高度顺利进入捕获走廊,实施变轨动作,成功迈出火星探测关键一步。

环绕探测与着陆准备:2021 年 2 月 24 日 6 时 29 分,天问一号探测器成功实施近火制动,进入周期 2 个火星日的火星停泊轨道。在停泊轨道运行期间,探测器每两个火星日就会利用中分辨率相机、高分辨率相机、光谱仪等载荷设备对预定着陆区开展一次详查。主要探测预定着陆区的地形、地质、地貌以及是否存在沙尘暴等环境条件,为着陆巡视器的安全着陆进行全方位 “勘察”,精心做好准备工作。

着陆火星:惊心动魄的 “未知 9 分钟”:2021 年 5 月 15 日凌晨 1 时许,天问一号探测器在停泊轨道实施降轨,机动至火星进入轨道。4 时许,着陆巡视器与环绕器分离,历经约 3 小时飞行后,进入火星大气层,迎来整个任务中风险最高的环节 —— 着陆过程。由于距离地球遥远,信号传输存在长时延,无法由地面实时控制,只能靠天问一号自主完成,因此这一过程被称为惊心动魄的 “未知 9 分钟”。进入火星大气层以后,天问一号首先借助火星大气进行气动减速,在超高速摩擦产生的高温、气动带来的姿态偏差等重重考验下,将约 2 万千米 / 小时的下降速度迅速减掉 90% 左右;紧接着,打开降落伞进行伞系减速,当速度降至 100 米 / 秒时再通过反推发动机减速,由大气减速阶段平稳进入动力减速阶段。在距离火星表面 100 米时,天问一号探测器进入悬停阶段,通过精准避障系统,智能识别并避开危险区域,随后缓速下降。最终,着陆巡视器在缓冲机构和气囊的双重保护下,稳稳降落在火星乌托邦平原南部预选着陆区。这一刻,全世界见证了中国航天的卓越成就,中国成为继美国之后第二个实现探测器着陆火星的国家。

巡视探测:祝融号火星车的红色征途:落 “火” 一周后,2021 年 5 月 22 日,在地面人员的精心操作下,“祝融号” 火星车缓缓驶下着陆平台,开始在火星表面巡视探测。它沿着既定路线,穿越多个地形复杂地带,对石块、沙丘、撞击坑等进行详细探测,利用表面磁场探测仪、火星气象测量仪、次表层探测雷达等载荷获得大量珍贵科学数据。截至 2021 年 8 月 15 日,祝融号火星车在火星表面运行 90 个火星日,圆满完成既定巡视探测任务,各项状态良好,随后开始超期服役,继续为人类探索火星贡献力量。2021 年 11 月,祝融号火星车与欧空局 “火星快车” 开展在轨中继通信试验,取得圆满成功,进一步拓展了火星探测的国际合作与交流。

祝融号着陆区水活动痕迹:祝融号火星车着陆区位于火星乌托邦平原南部。通过导航与地形相机的图像数据以及光谱分析,科研团队发现着陆区存在富含水矿物的板状岩石。这些岩石颜色较亮,成分富含含水矿物的盐类,如硫酸盐等,在土壤颗粒间起到交接作用,经压实形成板状。进一步研究推测,水活动大概发生在火星亚马逊纪晚期。这一发现表明,火星近 10 亿年来可能存在适宜生命起源或存在的气候条件,且这些条件可能存在于地下相对温和的空间,为火星生命探索研究提供了新线索。

着陆区基础地图绘制:我国火星探测任务形成了着陆区的基础地图,涵盖地形地貌、地质构造等丰富信息,为后续着陆区的精细探测和科学探测规划提供了坚实数据支撑。地图数据一部分由环绕器携带的高分辨率相机获取的图像制作而成,其空间分辨率达 0.7 米左右,地形精度达米级,国外在该着陆区此前并无此类数据,充分彰显了中国航天的自主创新成果;另一部分数据来自祝融号火星车对着陆区地表的详细探测和成像,进一步丰富了基础地图内容,使我们对火星着陆区的认识更加全面、深入。

火星地下浅层结构与空间环境研究:科学研究团队利用天问一号探测数据,在火星地下浅层结构、火星空间环境中磁场、离子与中性粒子分布情况以及火星重力场等方面也获得了一批优秀成果。对火星地下浅层结构的研究有助于了解火星内部物质组成和演化过程;对火星空间环境的研究,能揭示火星与太阳风等宇宙环境的相互作用机制,为深入认识火星的形成和演化提供更多维度的信息。

推荐

-

-

QQ空间

-

新浪微博

-

人人网

-

豆瓣